Depuis le 1er septembre 2018, les néonicotinoïdes sont interdits dans l’agriculture française. En raison de la situation désastreuse de la filière betterave sucrière, le ministre de l’Agriculture a annoncé une dérogation pour les utiliser en enrobage de semences. Quels sont les risques ? Les alternatives ? Les conséquences ? Futura a mené l’enquête.

En France, la betterave sucrière jaunit à vue d’œil. Victime de pucerons vecteurs de la jaunisse modérée, une maladie causée par deux virus : le Beet Chlorosis Virus et le Beet Mild Yellowing Virus. Il existe également d’autres virus induisant la jaunisse grave, mais la prévalence de ces formes est moindre.

Selon l’Institut technique de la betterave (ITB), cette pathologie provoque « des ronds de jaunisse répartis aléatoirement en fonction de la dispersion des foyers d’infection » dans les champs. Les feuilles des plantes prennent une teinte jaune orangée. S’épaississent. Deviennent cassantes. Et ne réalisent plus de photosynthèse – le processus permettant aux plantes de synthétiser de la matière organique grâce à l’énergie lumineuse.

Dès lors, la jaunisse peut imputer au champ une perte de rendement allant jusqu’à 50 %. Une situation intenable pour les agriculteurs et agricultrices. Or, durant cette saison 2020, les pucerons se révèlent particulièrement nombreux. Et « il suffit de deux piqûres d’un puceron infecté pour transmettre le virus », commente Christophe Boizard, l’un des 26.000 planteurs de betteraves français. « Au bout d’environ trois mois, les betteraves résistent d’elles-mêmes à la jaunisse, mais il faut tenir ces trois premiers mois. »

Une production de sucre au goût amer

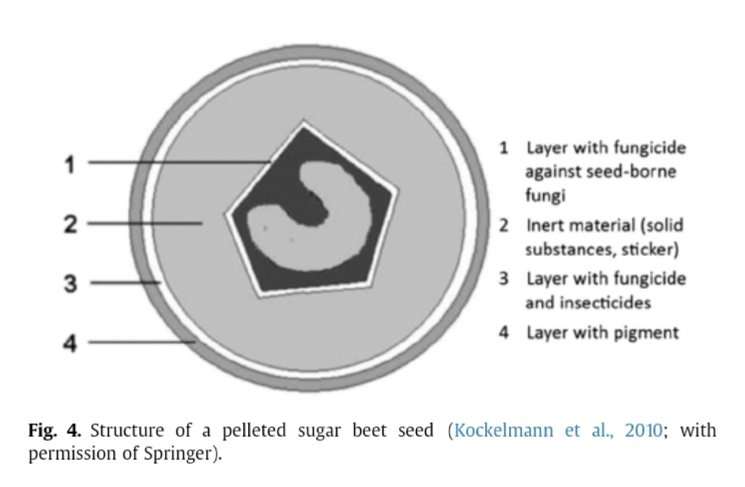

Avant 2018, les betteraves sucrières étaient protégées par des néonicotinoïdes, une classe d’insecticides – des pesticides ciblant les insectes – majoritairement utilisée en enrobage de semences. Où le produit est inséré entre la graine et une sorte de colle. Mais depuis le 1er septembre 2018, l’intégralité de cette classe de molécules est interdite en France.

« En 2019, les pucerons sont arrivés tardivement dans les champs, la pression a été modérée, on a pu gérer », se souvient Vincent Guyot, qui cultive 38 hectares de betterave. En moyenne, les planteurs ont 17,3 hectares de betterave sucrière sur leur exploitation, indique la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB).

La CGB est le syndicat majoritaire de la filière betterave. Une filière en péril cette année, alerte-t-elle. « La récolte 2020 de betteraves en France va être historique », ironise Vincent Guyot. « Le gradient est sud-nord, donc plus vous vous trouvez dans la zone sud de production française, plus les symptômes sont graves… Mais la jaunisse est en train de remonter sur la fin de l’été et sur l’automne. On n’ose pas imaginer qu’on ne puisse faire qu’une demi-récolte, mais on est bien partis pour. »

Un constat amer également partagé par Sébastien Rousseau, betteravier en Seine-et-Marne : « On est à quasiment 100 % de dégâts par chez nous, les champs sont jaunes ». En raison, entre autres, d’une arrivée massive et précoce des pucerons, favorisés par un hiver très doux. « On a dû intervenir très tôt sur de toutes petites betteraves, et ça n’a pas été assez efficace », soupire Sébastien Rousseau.

Pour que cette situation ne se répète pas, le ministre de l’Agriculture a annoncé une dérogation pour l’utilisation de néonicotinoïdes dès la saison prochaine. Et jusqu’à trois saisons maximum.

Des pesticides « tueurs d’abeilles »

Bien que le texte encadrant cette dérogation ne soit pas encore connu, les réactions fusent. Notamment car l’interdiction des néonicotinoïdes vise à protéger les abeilles et autres pollinisateurs.

L’utilisation de certaines de ces matières actives a été reconnue comme un risque non acceptable par l’Union européenne, conduisant à leur prohibition, laquelle a été étendue à l’ensemble des néonicotinoïdes en France.

Utilisée en enrobage de semences, la formulation contenant un néonicotinoïde est assimilée par la graine. En se développant, la plante fait circuler le produit dans ses racines et ses parties aériennes. Ce qui la protège jusqu’à la dégradation de l’insecticide. On parle de protection systémique.

Très avantageuse en termes de simplicité et de coût, cette méthode a un inconvénient majeur. Elle agrémente le pollen et le nectar du néonicotinoïde concerné. Ce qui peut, selon les doses, intoxiquer les insectes butineurs.

Dans certains cas, l’enrobage provoque une dispersion du néonicotinoïde dans le sol. Contaminant les cours d’eau, les bords de champs, et les prochaines cultures. « Toute la zone traitée devient potentiellement à risque », considère Frank Alétru, président du Syndicat national d’apiculture (SNA).

« Par ce traitement systématique, l’agriculteur contamine chaque année volontairement et inutilement tous les sols, toutes les eaux, et expose toute l’entomofaune à l’insecticide » dit-il, ne laissant que peu de doute sur son opposition à une dérogation.

Pourtant, si les risques posés par les néonicotinoïdes sont généralement considérables (Chagnon et al. 2014), les cultures de betteraves sucrières semblent être un cas particulier.

Chaque type de graine est unique

En premier lieu, ôtons un mythe de nos esprits : le risque zéro n’existe pas. En agriculture et en agronomie, chaque décision repose sur l’évaluation d’une balance bénéfices/risques.

Cela étant dit, quels risques environnementaux représente cette dérogation, spécifique aux betteraves sucrières ? Ces plantes bisannuelles, c’est-à-dire qui ne fleurissent qu’au bout de deux ans, sont récoltées la première année. Ce qui signifie que les insectes ne peuvent pas souffrir d’une exposition via le nectar ou le pollen des fleurs de betterave.

Mais cet argument ne suffit pas à justifier une autorisation temporaire. Certaines plantes présentent un phénomène de guttation. Des gouttelettes d’eau perlent aux extrémités de la plante au petit matin. Et peuvent être imprégnées de substances, dont les pesticides circulant de façon systémique dans le végétal. Il ne s’agit pas de rosée, mais bien d’une production de la plante.

Or, dans le cas des betteraves sucrières, l’occurrence de la guttation est très rare (Joachimsmeier et al. 2012). Et l’exposition des insectes à ces gouttelettes est jugée très improbable (Wirtz et al. 2018). En revanche, la guttation est un phénomène plus fréquent chez d’autres cultures comme le maïs (Girolami et al. 2009), mais chaque résultat doit rester spécifique de la culture étudiée. Puisque chaque plante a ses spécificités. On ne mélange pas les torchons et les serviettes !

Ce raisonnement s’applique également aux graines. « Les graines ne font pas toutes la même taille, elles n’ont pas la même surface. En fonction de chaque graine, le type de pelliculage n’est pas le même, c’est adapté », explique Madame X, spécialiste des tests d’écotoxicologie. « On ne peut pas extrapoler de la graine de maïs à celle de betterave par exemple », ce qui s’apparenterait à comparer un ballon de rugby à une balle de ping-pong. À vue d’œil, leurs propriétés diffèrent.

Ce pelliculage, ou enrobage, peut provoquer l’émission de poussières de néonicotinoïdes selon le frottement des graines, lors du semis. Dans le cas de la betterave, le dépôt de poussières est négligeable (Rolf Forster 2012).

Mais le semis pose un autre risque : la consommation des graines par des oiseaux. Si elles restent un peu trop en surface, celles-ci se font picorer. De telles ingestions ont déjà été reportées, s’avérant parfois mortelles (Millot et al. 2017). Sauf que deux informations viennent minimiser ce risque.

D’une part, les outils utilisés par la filière betterave enfoncent les graines à 2,5 centimètres dans le sol, avant de les recouvrir de terre (ITB). La marge d’erreur semble moindre, due aux conditions du sol au printemps – période du semis -, et aux semoirs de précision. Ce qui aboutit à une densité de grains jugée trop faible pour attirer les oiseaux (Millot et al. 2017). D’autre part, si cette densité augmentait pour une raison ou une autre, les oiseaux paraissent toujours peu tentés par les graines de betterave sucrière enrobées (Millot et al. 2017).

Il ne reste alors plus qu’un risque à considérer : la contamination du sol et des cours d’eau. Laquelle peut entraîner des conséquences sur la microfaune du sol, les plantes aux alentours, les cultures suivant celle de la betterave, et donc la faune en général. Qu’en est-il pour la betterave ?

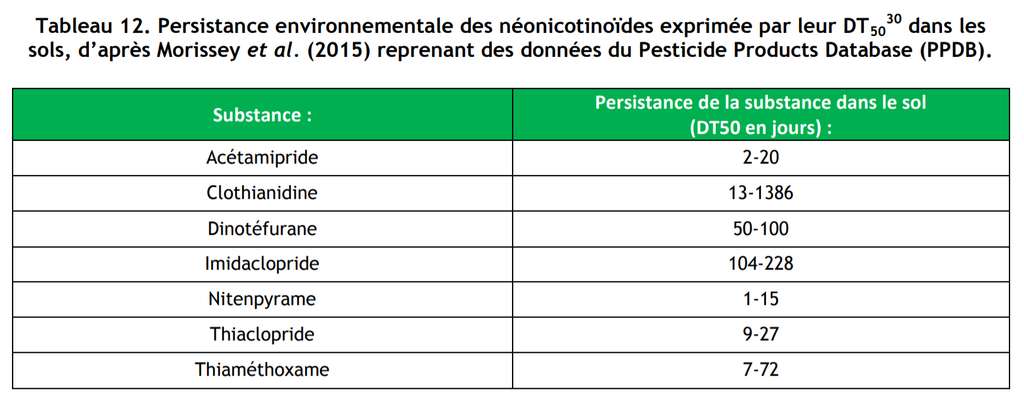

Les néonicotinoïdes étant une classe d’insecticides aux propriétés diverses, nous allons nous focaliser sur l’imidaclopride. Jusqu’en 2018, cette molécule était la plus utilisée des deux substances autorisées en France (Ineris 2015). La seconde, le thiaméthoxame, est désormais interdite en France comme dans l’Union européenne (Phytoweb). Tandis que l’imidaclopride reste approuvée dans l’Union européenne – pour les cultures sous serres (Phytoweb). On peut donc supposer que la dérogation porterait sur cette molécule.

Quatre facteurs influencent le niveau de contamination du sol par l’imidaclopride :

- son taux d’absorption par la graine de betterave : plus celui-ci est faible, plus grande est la quantité de produit partant dans le sol ;

- sa rémanence : soit la vitesse à laquelle la molécule et ses métabolites sont dégradés ;

- sa mobilité dans le sol et sa solubilité dans l’eau : ces deux derniers points indiquent si la molécule se dégradera – ou sera absorbée – aux alentours de la graine, ou si elle se déplacera facilement vers d’autres plantes ou vers un cours d’eau.

Concernant le taux d’absorption des graines de betterave, les données manquent. « La recherche scientifique n’a pas assez de moyens, d’autant que les études sur les néonicotinoïdes sont longues et difficiles à réaliser in situ », déplore Monsieur X, chercheur dans un organisme public. « Il y a beaucoup d’extrapolation, et en règle générale, il n’existe pas beaucoup d’études autres que sur les abeilles. »

Toutefois, une étude datant de 1999 mentionne que 97 jours après le semis, seulement 23 % d’imidaclopride et 4 % de ses métabolites se trouvaient dans le sol. Suggérant soit un fort taux d’absorption par la graine, soit la dégradation d’une partie de la molécule.

D’après le tableau ci-dessus, issu d’un rapport de l’Ineris (téléchargeable ici), l’imidaclopride a une demi-vie maximale de 228 jours. Cette rémanence « prend en compte la molécule et ses métabolites », confirme Madame X. Pour qui les études commanditées par les industriels ne devraient être confidentielles que sur la propriété intellectuelle, permettant « à la recherche publique de ne pas conduire ces études en double ».

Mais la DT50 varie en fonction de nombreux facteurs, et pourrait s’avérer plus élevée. Dans tous les cas, l’imidaclopride n’est pas entièrement dégradée au moment de la récolte des betteraves sucrières, dont la culture ne dure qu’entre six et dix mois.

Puisque les cultures suivant la betterave pourraient absorber ces résidus d’imidaclopride, et y exposer les pollinisateurs, la dérogation annoncée par Julien Denormandie proscrira les cultures attractives pour les pollinisateurs durant une ou plusieurs années après la culture de betterave sucrière. « Ce qui est de toute façon le cas », atteste Monsieur X.

Il ne reste alors plus que deux éléments : la mobilité dans le sol, et la solubilité dans l’eau. Selon le profil écotoxicologique publié de l’imidaclopride, elle est très soluble dans l’eau, mais modérément mobile. Ce qui signifie qu’en absence d’irrigation, cette molécule devrait plutôt stagner autour du lieu de sa libération, le temps d’être dégradée. Or, seules 12 % des cultures de betterave sucrière seraient irriguées, affiche l’ITB.

Les risques que l’imidaclopride se répande aux alentours de la culture traitée et dans l’eau semblent donc existants mais faibles. Afin de les minimiser, il est possible de s’assurer que les plantes poussant aux bords des cultures de betterave ne sont pas attractives pour les pollinisateurs. Celles au sein du champ étant désherbées.

Après cette analyse des divers risques que peut poser l’enrobage de semences de betterave sucrière, il semble raisonnable de juger la dérogation pour l’imidaclopride acceptable. Toutefois, cette dérogation n’aura de sens que si elle apporte des bénéfices supérieurs aux risques évoqués. Dans ce cadre, quelques éléments supplémentaires sont à prendre en compte pour appréhender la complexité du dossier.

Tour d’horizon des alternatives

En l’absence de néonicotinoïdes pour enrober les semences, qu’est-ce que les agriculteurs et agricultrices utilisent ? « Trois traitements insecticides d’une autre famille, appliqués avec mon pulvérisateur, se désole Vincent Guyot. Les produits phytosanitaires, moins j’en utilise, mieux je me porte… Quand je sors mon pulvérisateur, ça n’est jamais un plaisir, c’est toujours fait de manière réfléchie parce que les cultures en ont besoin. »

Actuellement, trois insecticides à appliquer en traitement aérien sont homologués. Le Teppeki et le Movento, conseillés par l’ITB. Et le Karaté K, composé de pyréthrinoïdes et de carbamates contre lesquels les pucerons développent des résistances (ITB, Anses). Déconseillé, donc.

Avant 2018, « hormis l’enrobage, je ne mettais jamais d’insecticides, se rappelle Sébastien Rousseau, confirmant la pratique majoritaire (Haeur et al. 2016). C’est une culture que j’aimais bien pour ça, mais cette année j’ai dû faire trois traitements aériens, et ça n’était pas efficace. »

Ces insecticides sont pulvérisés dans les champs après observation des parcelles, et prise en compte d’outils d’aide à la décision, comme la carte « Alerte Pucerons » de l’ITB. Celle-ci retrace l’évolution de la pression des pucerons, et conseille entre 0 et 3 traitements selon la zone.

En parallèle, des mesures de biocontrôle sont en phase de test ou déjà disponibles. Les coccinelles, par exemple, sont des prédateurs du puceron vert du pêcher. Autrement nommée Myzus persicae, cette espèce de puceron est le principal vecteur de la jaunisse sur betterave.

Un lâcher de coccinelles « peut fonctionner, mais avec un coût insoutenable », avance Christophe Boizard. Un coût de l’ordre de « 1.200 euros par hectare ». Or, un hectare produit entre 80 et 90 tonnes de betteraves sucrières. Achetées au prix de 23 € la tonne, dans le cas de Christophe Boizard.

Pour une production de 85 tonnes, cela rapporte donc 1.955 € par hectare, auxquels il faut déduire les frais de fonctionnement de l’exploitation agricole. « En ce moment, on ne gagne clairement pas d’argent », soupire le betteravier, d’autant qu’à « une époque, on était payé 40 € la tonne ! ».

Au-delà de l’aspect économique, la méthode pêche en elle-même. Les prédateurs des ravageurs arrivent après lesdits ravageurs. Ce qui peut laisser aux pucerons le temps de transmettre les virus de la jaunisse.

En biocontrôle, une autre solution est en cours de développement : les plantes de service. L’ITB évalue des plantes endophytes, c’est-à-dire qui abritent des micro-organismes de manière symbiotique. En l’occurrence, des champignons « qui libèrent dans le sol des toxines à effet insecticide ou insectifuge ». Utilisées avant une culture de betterave, elles pourraient « limiter les infestations de pucerons ».

D’autres plantes, favorisant les auxiliaires ou repoussant les pucerons, sont aussi étudiées. Tout comme les techniques pour réaliser des diagnostics viraux, qui permettent de détecter le pouvoir virulifère des pucerons (ITB). Les plus rapides ne demandent que deux ou trois heures avant le résultat. Mais présentent des difficultés méthodologiques. Puisque le taux de pucerons porteurs de virus ne dépasserait jamais les 5 %. Ce qui pose un problème d’échantillonnage : selon les pucerons analysés, les tests peuvent se révéler négatifs… Bien que des pucerons virulifères se baladent dans les parcelles. À l’image de l’aiguille dans une botte de foin.

Pour minimiser ce problème, l’ITB cherche à mettre au point des kits de diagnostic directement utilisables au champ. Mais la piste la plus prometteuse réside ailleurs.

« La solution, c’est la génétique », affirme Christophe Boizard. Une réflexion partagée par Vincent Guyot : « La seule piste probante serait d’avoir une variété génétiquement tolérante aux virus de la jaunisse, ce qui commence à être opérationnel pour d’autres cultures. Mais pour trouver des variétés résistantes qui aient aussi les autres caractéristiques dont on a besoin, c’est 10 à 15 ans de recherche ! »

Selon l’ITB, plusieurs variétés tolérantes soit à la jaunisse soit aux pucerons sont déjà en cours d’évaluation. Si tout se passe bien, certaines d’entre elles arriveront sur le marché d’ici moins de cinq ans.

L’arbre qui cache la forêt

Si la filière betterave se contente des alternatives existantes, le risque que sa situation désastreuse se reproduise à la saison prochaine n’est pas négligeable. Face à cela, Frank Alétru préconise d’attendre les variétés résistantes.

Il considère qu’en agriculture, « il faut savoir accepter des différences de production d’une année à l’autre ». D’autant que « la production de sucre mériterait d’être divisée par 3 ou 4 », et que « le bioéthanol est un carburant polluant ». Mais est-ce si simple ?

D’une part, les betteraves sucrières ont plusieurs débouchés. Principalement la production de sucre pour l’industrie et les particuliers, mais aussi celle d’alcool. Cet alcool sert notamment au bioéthanol et au gel hydroalcoolique. Ensuite, certains sous-produits partent dans les industries pharmaceutique et cosmétique, ainsi que pour la conception de bières, liqueurs, vinaigres, etc. Tandis que les pulpes de betterave profitent à l’alimentation animale.

D’autre part, la chute de la filière betterave sucrière conduirait à un effet domino. « En Champagne, environ 8 % du territoire est occupé par la luzerne, qui nécessite des usines de déshydratation », constate Philippe Lecompte, président du Réseau biodiversité pour les abeilles.

Or, ces usines « ne sont rentables que parce qu’elles traitent aussi les pulpes de betterave ». En absence de ces pulpes, « on court le risque de la disparition des usines de déshydratation, donc peut-être de la luzerne, dont dépendent les apiculteurs dans cette région ». Sachant que la luzerne est destinée à l’alimentation animale.

Évidemment, il ne s’agit là que de suppositions. Personne ne peut prédire ce qu’il adviendrait si la filière betterave sucrière disparaissait, ni s’il est réellement possible que cette filière disparaisse. Mais les interdépendances entre les cultures de betterave, le reste du monde agricole, et l’industrie, sont à prendre en considération.

Parmi ces interdépendances, on compte les 25 sucreries françaises – dont quatre fermeront en 2020 (L’Usine Nouvelle) -, les transporteurs qui acheminent les récoltes aux sucreries, les amidonneries (Contrepoints), et tous ceux utilisant les sous-produits de la betterave cités ci-dessus.

Les épaules d’Atlas

Un dernier point mérite d’être abordé. En règle générale, des enjeux d’envergure reposent sur les agriculteurs et agricultrices. À l’ère du réchauffement climatique et du déclin de la biodiversité, ces enjeux sont de plus en plus lourds à porter. On leur demande de s’adapter, de changer, de redoubler d’efforts. Une meilleure qualité, moins chère, en plus grande quantité.

« L’argent est une chose, mais la reconnaissance en est une autre, glisse Christophe Boizard, avant de s’emporter. Dès le départ, vous savez que vous allez être critiqué pour tout ce que vous faites ! »

Pourtant, ce n’est pas faute d’essayer. Vincent Guyot confie être « en recherche perpétuelle d’innovations », afin de « maintenir [son] niveau de production tout en minimisant [son] impact environnemental, dont le recours aux intrants ». C’est-à-dire les produits appliqués aux champs (produits phytosanitaires, fertilisants, et biostimulants).

Dans tous les cas, le réchauffement climatique les inquiète. « En matière de ravageurs, on va être de plus en plus embêté », se désole Christophe Boizard. Qui explique sur Twitter qu’on les somme « de courir un marathon sous le cagnard mais sans gourde (projets d’irrigation bloqués) avec une tenue d’hiver traditionnelle (pas de génie génétique) et sans casquette (suppression des produits phytosanitaires) ».

Mais nos agriculteurs et agricultrices n’ont pas les épaules d’Atlas.

Ce qu’il faut retenir

Cette année, la filière betterave sucrière est particulièrement touchée par les virus de la jaunisse, qui peuvent induire une perte de rendements allant jusqu’à 50 %.

Le ministre de l’Agriculture a annoncé une dérogation pour les néonicotinoïdes en enrobage de semences, dès la saison 2021, et jusqu’à trois saisons maximum.

Dans le cadre des betteraves sucrières, et uniquement dans ce cadre, cette utilisation d’insecticides se révèle peu risquée, si certaines précautions sont prises. Notamment l’interdiction de planter des cultures attractives pour les pollinisateurs après celle de la betterave sucrière.

Les alternatives existantes sont peu efficaces ou trop coûteuses. D’autres, plus intéressantes, sont en cours de développement. Mais ne seront pas disponibles avant plusieurs années.

La filière de betterave sucrière fait partie d’une chaîne d’interdépendances avec d’autres filières agricoles et industrielles. Sa chute risquerait de provoquer un effet domino.

En règle générale, et d’autant plus à l’ère du réchauffement climatique et du déclin de la biodiversité, le monde agricole a besoin d’outils adaptés. Et de notre soutien, pour ne pas porter seul le poids d’enjeux colossaux.

Néonicotinoïdes : enquête sur leur retour dans les champs de betteraves

Un article de Éléonore Solé, retrouvez d’autres articles sur Futura Planète

Ecrire un commentaire