Dès le 1er janvier 2024, un score environnemental devrait apparaître sur les produits alimentaires (et textiles), sorte de « Nutriscore » de l’écologie. Or, depuis plusieurs mois, la bataille des méthodologies fait rage.

Plusieurs parties prenantes reprochent ainsi à l’Ecoscore, qui devrait inspirer le futur outil gouvernemental, de se borner à procéder à l’analyse du cycle de vie du produit. Ils mettent en avant que l’analyse de cycle de vie rend mal compte de l’impact des produits sur la biodiversité. Les défenseurs du Planet score reprochaient notamment au score environnemental retenu par les autorités, inspiré de l’Ecoscore, de donner de moins bonnes notes aux produits issus de l’agriculture biologique.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

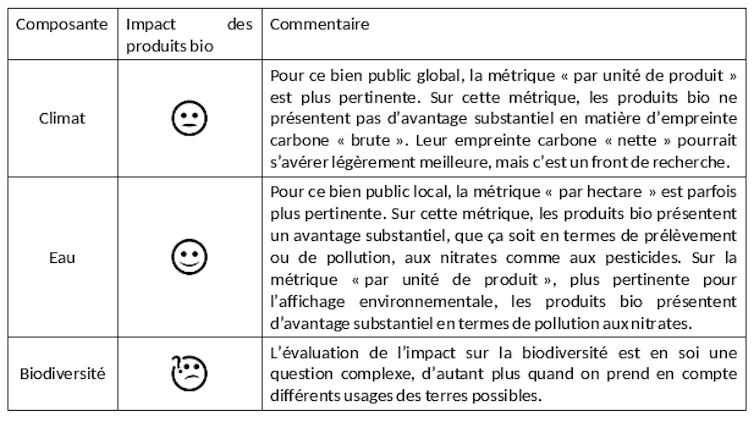

Mais les produits issus de l’agriculture biologique impactent-ils moins l’environnement ? J’ai précisément été auditionné sur ce point par le conseil scientifique de l’expérimentation ADEME en 2020, et les conclusions de ma communication sont reprises dans son rapport final. Il s’avère que si l’agriculture biologique mérite d’être subventionnée par les agences de l’eau pour la protection des points de captage, elle ne mérite pas forcément la meilleure note dans le cadre de l’affichage environnemental. Voyons pourquoi.

Tous les critères ne se valent pas

Le principe de l’évaluation multicritères fait consensus dans le monde scientifique, en particulier dans la démarche de l’analyse de cycle de vie. Il permet de ne pas favoriser un produit qui apporte un bénéfice infime sur un aspect au prix d’une dégradation forte sur un autre aspect. Mais cela ne signifie pas pour autant que tous les critères se valent et qu’un score environnemental puisse se résumer à une moyenne non pondérée des impacts sur différentes composantes.

Le Product Environmental Footprint, la méthode qui fait foi à l’échelle européenne, accorde ainsi le poids le plus fort au changement climatique. C’est à mon avis justifié, pour plusieurs raisons.

- D’abord parce que l’enjeu climatique est le plus urgent des enjeux environnementaux. Le temps de retour à l’équilibre de la plupart des composantes de la qualité environnementale (qualité et quantité de l’eau, qualité de l’air, qualité des sols…) est de l’ordre de la décennie ou du siècle. Par comparaison, il est de l’ordre du million d’années pour le climat (irréversibilité).

- De plus, le changement climatique est lui-même l’une des causes principales de dégradation de la biodiversité (autre enjeu partiellement irréversible), mais la réciproque est globalement fausse.

- Enfin, les impacts d’un changement climatique non contenu seraient encore plus dramatiques que ceux des autres enjeux environnementaux. Pour ne citer qu’un exemple du dernier rapport du GIEC, la bande intertropicale, qui abrite 40 % de la population mondiale, deviendrait largement inhabitable à l’horizon 2080.

Dans le domaine de l’alimentation, l’impact sur le climat est par ailleurs corrélé à la plupart des impacts environnementaux. Notamment pour l’eutrophisation, via l’utilisation d’engrais et les déjections animales, pour les pollutions liées à la production d’énergie, notamment via les combustibles fossiles, ou encore pour les atteintes à la biodiversité via le stockage de carbone des prairies et des forêts. Ainsi, l’amélioration de l’empreinte carbone s’accompagne le plus souvent d’une amélioration de la plupart des autres impacts environnementaux. Concentrons-nous donc pour commencer sur l’empreinte carbone comparée des produits biologiques et conventionnels.

Naseem Buras/Unsplash, CC BY-NC-ND

Impact à l’hectare ou à la tonne, un faux débat

L’évaluation des impacts environnementaux de l’agriculture est très sensible à l’unité fonctionnelle retenue pour l’analyse. Dans le cas des produits alimentaires certifiés, deux unités fonctionnelles sont souvent discutées : la quantité de produit (par exemple, un litre de lait, une tonne de blé…) ou l’hectare de terre.

Les deux visions ont leurs points forts et leurs limites : d’un point de vue économique, normaliser par la quantité de produit revient à considérer que la demande est totalement inélastique. C’est une bonne approximation pour des produits de base comme le pain ou le riz, mais ça devient discutable pour les consommations « plaisir », notamment la viande. À l’opposé, utiliser l’hectare comme unité fonctionnelle revient à considérer une demande qui diminuera ou augmentera proportionnellement au rendement, ce qui est irréaliste dans la plupart des cas.

Une manière sans doute plus didactique de savoir quelle unité fonctionnelle est pertinente est de s’interroger sur l’objectif de l’utilisateur. Dans le cas de l’affichage environnemental, le consommateur cherche à réduire l’impact de ses achats. Comme il achète des quantités de produits et non des hectares, la quantité de produit est l’unité fonctionnelle la plus pertinente.

La métrique « par hectare » reste toutefois utile dans certains cas et surtout pour certains publics, par exemple pour une collectivité qui chercherait à protéger un captage d’eau potable. Dans ce cas, la collectivité cherche en effet à limiter la pollution par unité de surface qui entoure le captage, et la quantité d’aliments produite par ces surfaces n’est pour elle que très secondaire. Comme l’agriculture biologique pollue moins l’eau par unité de surface (on explique pourquoi un peu plus bas dans ce texte), la collectivité a donc tout intérêt à ce que les exploitations agricoles alentour se convertissent à l’agriculture biologique, et à subventionner une telle transition, comme le font les agences de l’eau.

L’empreinte carbone du bio en question

La recherche sur l’empreinte carbone du bio est foisonnante depuis les années 2010. Plusieurs méta-analyses convergent pour dire qu’il n’y a pas de différence marquée entre bio et conventionnel sur l’empreinte carbone. Si l’absence d’engrais minéraux diminue fortement les émissions des fermes biologiques, cette baisse est compensée par leur moindre productivité, et notamment l’allongement de la durée de vie des animaux pour atteindre un poids donné.

Les productions végétales bio pourraient toutefois tirer leur épingle du jeu avec une empreinte carbone plus faible d’une dizaine de pour cent, mais ces résultats restent à confirmer.

La prise en compte du stockage de carbone en fonction des types d’agriculture reste un front de recherche, mais qui ne semble pas bouleverser ces résultats jusqu’à présent.

Quid de la qualité de l’eau et de la biodiversité ?

En termes de consommation d’eau, principalement pour l’irrigation, les produits certifiés sont plus sobres, d’environ 30 % par hectare et 15 % par tonne. Pour ce qui est de la pollution de l’eau aux nitrates, l’agriculture biologique emploie de 30 % à 60 % de moins d’azote par hectare. Mais ramenée à la tonne de produit, la différence n’est plus significative. En effet, malgré l’absence d’azote minéral, les fermes biologiques restent consommatrices d’azote organique et ont par ailleurs des rendements inférieurs.

Si l’on s’intéresse à l’impact des systèmes alimentaires sur la biodiversité, la situation est plus complexe encore. Grâce à l’interdiction des pesticides, les surfaces cultivées en agriculture biologique présentent des niveaux d’abondance et de richesse spécifique de 20 % à 50 % supérieure à leurs équivalents conventionnels.

Toutefois, leur impact global sur la biodiversité reste une question complexe.

- D’abord du fait des moindres rendements, qui peuvent être à l’origine de déforestation sur place ou à l’étranger. En effet, les forêts feuillues sont le type d’habitat avec le plus de biodiversité, quelle que soit la zone géographique considérée.

- Ensuite parce qu’à la différence des autres composantes environnementales, il n’y a pas d’indicateur synthétique et consensuel de la biodiversité, ce qui complique les choses. Une expertise scientifique collective Inrae/Ifrener est en cours pour démêler le sujet.

Fourni par l’auteur

D’autres bonnes raisons de manger bio

Et si, avec cette comparaison du score environnemental du conventionnel à celle du bio, on se trompait de débat ? La littérature scientifique montre en effet que l’amélioration des pratiques agricoles n’est finalement qu’un levier de second ordre, après la modification du régime alimentaire. À l’échelle mondiale, 61 % des émissions liées à l’alimentation sont dues aux produits animaux – et le chiffre pourrait atteindre 80 % en Europe.

Marc Benoît, CC BY-NC-ND

La réduction du cheptel et de la consommation de protéines animales, qui permettrait de réduire les émissions alimentaires de l’ordre de 30 % à 60 %, est donc la condition nécessaire pour atteindre les objectifs d’atténuation climatique européens et français. Ce qui a des conséquences directes en termes d’affichage environnemental sur les produits alimentaires : l’affichage doit avant tout inciter les consommateurs à éviter les produits animaux les plus émetteurs, plutôt que de distinguer bio et conventionnel qui ont un impact par kilo très proche.

Mais il y a d’autres bonnes raisons de manger bio : un principe de précaution sanitaire vis-à-vis des pesticides, et une meilleure performance économique et sociale. En fin de compte, peut-être est-ce la principale contribution du bio à la préservation de l’environnement : aider les producteurs et les consommateurs à réduire la production et consommation de viande en compensant la baisse des quantités par une augmentation de la qualité des produits, qui satisfera les consommateurs, et une augmentation du prix, qui satisfera les producteurs. Plusieurs études montrent d’ailleurs que les consommateurs de produits biologiques vont dans ce sens, compensant le surcoût unitaire du bio par une sobriété sur le poste alimentaire le plus coûteux : la viande.

Science et Société se nourrissent mutuellement et gagnent à converser. La recherche peut s’appuyer sur la participation des citoyens, améliorer leur quotidien ou bien encore éclairer la décision publique. C’est ce que montrent les articles publiés dans notre série « Science et société, un nouveau dialogue », publiée avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.![]()

Affichage environnemental : bio ou pas, comment évaluer l’impact écologique des aliments ?

par Valentin Bellasen, Directeur de recherche, Inrae

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

À lire aussi sur GoodPlanet Mag’

Un commentaire

Ecrire un commentaire

Matthias Heilweck

Si par « manque de données », cette évaluation ne tient compte ni du stockage de carbone dans une terre vivante versus une terre stérilisée par les pesticides, ni de la biodiversité de surfaces d’agriculture biologique versus d’agriculture pétrochimique, ce n’est plus une évaluation mais que le début d’une première ébauche tronquée.