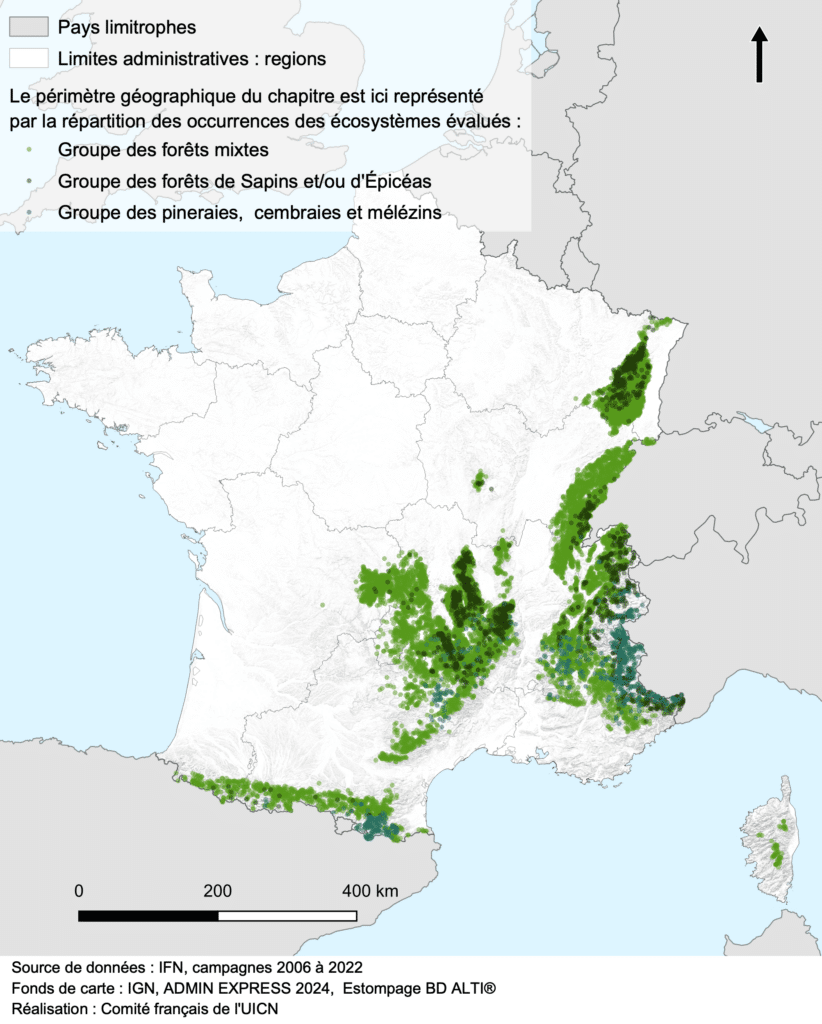

La moitié des forêts de montagne en France est menacée d’après une première évaluation consacrée à ces écosystèmes en France. Sur 19 écosystèmes de forêts de montagne étudiés dans l’hexagone et en Corse, il ressort que 10 sont menacés ou quasi-menacés. Cette étude a été réalisée conjointement par le comité français de l’UICN (l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature), le Muséum National d’Histoire Naturelle et l’Office Français de la Biodiversité. Ils concluent dans la Liste rouge des écosystèmes que « malgré une augmentation de la surface des forêts depuis le milieu du XIXème siècle, les forêts de montagne de l’Hexagone et de Corse connaissent aujourd’hui des bouleversements liés à de multiples pressions d’origine anthropique, locales ou globales » Ceux-ci incluent par exemple des « épisodes de dépérissement ou diminution du renouvellement forestier » et une « modification des communautés d’espèces », désignant l’ « ensemble des populations d’espèces qui interagissent ensemble dans un espace donné. » Les écosystèmes analysés sont les forêts mixtes (composées d’arbres feuillus notamment des hêtres et des conifères comme des sapins et des épicéas) et subalpines (plus en altitude avec majoritairement des conifères tels que des pins et des sapins) situées dans les massifs des Alpes, du Jura, du Massif central, des Pyrénées, des Vosges et de la montagne Corse.

Dire qu’un écosystème est menacé signifie qu’il risque de basculer pour devenir autre chose. Alix Sauve, chargée de mission Liste rouge des écosystèmes au sein du Comité français de l’UICN, explique qu’« on parle d’effondrement quand l’écosystème va perdre son identité et sa capacité à se maintenir. Il peut être remplacé par quelque chose d’artificiel ou bien par un écosystème différent qui a une autre valeur en termes de biodiversité ». Si un écosystème se transforme, il peut ou non ensuite franchir des points de non-retour qui l’empêchent de revenir à son état initial. Aujourd’hui, on ne sait pas comment vont évoluer les écosystèmes forestiers montagnards et donc les paysages. « Cela peut être très marquant », avertit Patrice Hirbec, président du groupe de travail forêts du Comité français de l’UICN. « On peut avoir une bascule vers des écosystèmes types éboulis, alpages ou steppiques ».

Le changement climatique, une menace évidente pour les forêts de montagne

Le réchauffement climatique est le premier responsable qui vient à l’esprit. En effet, les milieux montagneux sont très exposés aux variations climatiques et météorologiques comme le froid et la sécheresse. Néanmoins, la hausse des températures n’est pas le seul facteur à prendre en compte. D’ailleurs, Benoît Renaux du Conservatoire botanique du massif central préfère parler de « dérèglement climatique » qui affecte les températures et les précipitations et ne limite pas les effets aux seules canicules et sécheresses. Ainsi, il note que dans sa région on observe « peu de régression dans les précipitations mais avec des températures plus élevées ». Cela conduit à ce que moins d’eau reste disponible pour les plantes. L’expert qui a participé à établir la Liste Rouge des écosystèmes explique que ces changements entrainent de nouvelles contraintes pour les végétaux feuillus. Par exemple, les arbres feuillus ont alors « plus de risque de bris dus à des neiges lourdes -neige mouillée par temps peu froid » ou encore si des gels tardifs se produisent tandis que la végétation a « déjà débourré du fait d’un printemps doux. » Le débourrage est le moment durant lequel les bourgerons des végétaux se développent, c’est donc une étape cruciale dans leur vie ainsi que pour la reproduction et la survie de l’espèce.

[À lire aussi En France, le réchauffement climatique impacte toutes les régions, mais différemment]

La forêt montagnarde, un milieu qui a fluctué selon les époques

Le bouleversement des écosystèmes montagnards ne trouve pas ses racines seulement dans le climat. D’autres raisons expliquent la vulnérabilité des forêts de montagne. « Il y a des fluctuations et tout un historique qui ont façonné les forêts qu’on trouve aujourd’hui en montagne », résume Alix Sauve. Il convient de faire un rapide détour historique pour remettre en perspective la place de la forêt en France et en montagne. « Il faut avoir conscience que beaucoup de forêts de montagne sont récentes, sauf îlots, puisque la montagne était très déboisée. Cela a entrainé des crues très meurtrières en aval et a conduit l’État à replanter des forêts au XIXe siècle, ce qui a même entrainé des conflits avec les bergers dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central », raconte Patrice Hirbec, président du groupe de travail forêts du Comité français de l’UICN.

Suite à de nombreux défrichements et une surexploitation, au milieu du XIXe siècle, la forêt avait atteint son minimum. Elle ne recouvrait plus que 12 % du territoire français. Aujourd’hui, le tiers du territoire métropolitain est boisé. En montagne, les zones autours des villages avaient été défrichées ainsi que des secteurs situés en altitude afin d’avoir des pâturages. Selon Benoît Renaux, « historiquement, l’élevage était la principale cause de régression des forêts de montagne, mais l’élevage de montagne ayant régressé les forêts ont repris davantage de place. » Par la suite, la déprise agricole au XXe siècle a permis un reboisement spontané dans certains massifs.

« Le changement climatique expose les forêts à des conditions climatiques inédites, qui posent la question de leur maintien à long terme », assure Alix Sauve. « Le changement climatique va exacerber les impacts d’autres menaces. » Benoît Renaux complète : « certains modes de sylviculture rendent l’écosystème plus vulnérable. Avec un système régulier impliquant des coupes fortes en fin de cycle on perd le microclimat forestier qui protège les arbres en cas de forte chaleur. »

D’autres facteurs liés aux activités humaines à ne pas négliger

« La vulnérabilité des forêts de montagne dépend beaucoup des choix de gestion du passé et de ceux qui sont faits aujourd’hui », affirme Alix Sauve. Elle donne en exemple l’épicéa. L’épicéa n’est pas toujours planté à des altitudes qui lui conviennent le mieux. Ce dernier se trouve alors fragilisé par le climat et aussi les scolytes. Ce ravageur de l’épicéa pondait auparavant 1 fois par an, dorénavant, c’est 4 fois dans l’année. « La démographie du scolyte est favorisée par le dérèglement climatique tandis que le choix de planter des épicéas fragilise les peuplements forestiers. Sur certains versants de montagne, on peut observer le dépérissement », résume Alix Sauve.

Les forêts de montagne sont depuis longtemps exploitées pour le bois de chauffe ou de construction. Elles sont donc en partie le résultat de plantation. L’implantation de nouvelles essences pour répondre à la demande, le raccourcissement des cycles de pousse et de coupe transforment le milieu. « Par exemple, les exploitants forestiers ne veulent plus de sapins ou de gros sapins car les scieries préfèrent avoir des tiges de plus petit diamètre. Les sapins sont donc coupés plus jeunes. Ce qui change le paysage et la biodiversité associée », explique Patrice Hirbec du groupe de travail forêts de l’UICN.

Mieux connaître les écosystèmes en danger pour mieux les préserver

Cette première évaluation de l’UICN sur les forêts de montagne en France met en lumière des incertitudes sur leur devenir. Les espèces ne peuvent en effet pas migrer indéfiniment plus haut en altitude. « Dans un contexte d’érosion de la biodiversité, on a besoin d’identifier les causes, les dynamiques et les mécanismes de dégradation de l’écosystème pour pouvoir agir avec des actions de conservation ou de restauration », explique Alix Sauve. La scientifique de l’UICN rappelle que la dégradation des écosystèmes impacte aussi les activités humaines. Pourtant, selon elle, avoir connaissances des processus en cours permet d’agir en amont pour réduire la pression sur les milieux naturels.

[À lire aussi Rewilding, herbivores et troupeaux domestiques]

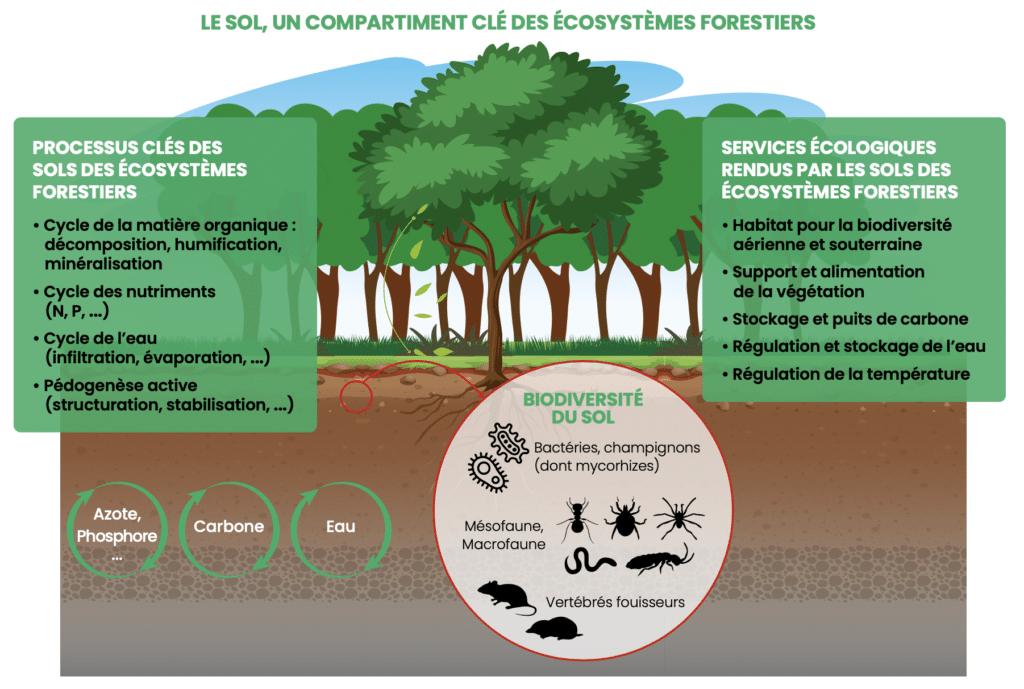

Patrice Hirbec ajoute que les connaissances scientifiques contribuent non seulement à « mieux positionner les zones de protection forte et les projets de libre-évolution » mais aident aussi les associations de défense de l’environnement. « Quand des projets viennent frapper la montagne en certains endroits », identifier les risques permet aux défenseurs de l’environnement de se mobiliser pour obtenir l’évolution voire l’annulation de tels projets. Il y a une vigilance à avoir sur ce qui est entrepris en termes de gestion et d’exploitation des milieux. Benoît Renaux se montre aussi critique à l’égard de certaines politiques de gestion forestière : « remplacer tout le peuplement pour prétendument l’adapter, avec des coupes rases suivies de travail du sol et de plantation, généralement d’une ou plusieurs exotiques en plein, c’est détruire l’écosystème pour le remplacer par une forêt moins favorable à la biodiversité, perdre le microclimat et le carbone du sol. »

[À lire aussi La libre évolution : une stratégie de gestion des milieux naturels à mieux connaître et développer en France]

Alexandra Locquet, chargé de mission aires protégées et naturalité travaille sur la libre-évolution et le rewilding au sein de l’UICN France : Elle déclare que « la libre-évolution peut aider à préserver les forêts plus particulièrement en montagne puisqu’il y a des stratégies pour laisser en libre-évolution des zones montagnardes difficiles d’accès. La topographie fait qu’il est difficile de désherber certains espaces. » La libre-évolution suscite de plus en plus d’intérêt, pas uniquement en montagne. Elle présente de nombreux avantages que met en avant Benoît Renaux : « on a un réseau grandissant de forêts en libre-évolution, indispensable pour la conservation des espèces liées aux stades matures, vieux arbres etc. Ils représentent 1/3 des espèces forestières. Le réseau de forêts en libre-évolution se déploie plus vite en montagne qu’ailleurs, sûrement parce que les forets les plus matures y sont et qu’elles sont globalement moins accessibles. »

Cet article vous a plu ? Il a été rédigé par un de nos rédacteurs, soutenez-nous en faisant un don ou en le relayant.

L’écologie vous intéresse ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire.

Pour aller plus loin

Consulter la publication La Liste rouge des écosystèmes en France – les forêts de montagne, Hexagone et Corse

Mettre la biodiversité au cœur de l’adaptation des forêts au changement climatique – UICN France

LISTE ROUGE DES ÉCOSYSTÈMES – UICN France

À lire aussi sur GoodPlanet Mag’

La moitié des écosystèmes de mangrove risquent de s’effondrer

Les températures augmentent tellement vite en altitude que les espèces de montagne peinent à suivre

Les eaux bleues des lacs menacées par le réchauffement climatique

Reforestation spontanée : quand la forêt profite de l’abandon des terres agricoles

Ecrire un commentaire