Michel Duru, Inrae; Jean-Pierre Sarthou, Inrae; Olivier Therond, Inrae et Xavier Reboud, Inrae

Les débats en cours autour de la réintroduction provisoire des néonicotinoïdes – ces insecticides dits « tueurs d’abeilles » – pour la culture de la betterave le montrent une nouvelle fois : en agriculture, l’usage des produits phytosanitaires (« phytos ») fait polémique, et beaucoup de prises de position contraires se cristallisent.

Une grande confusion s’est progressivement installée dans l’esprit de nombreux publics, car si des dangers pour la santé sont régulièrement mis en avant dans les médias par certaines associations et la littérature scientifique, le discours officiel reste de prôner sa confiance dans le système mis en place et souligne qu’il y a peu de véritables problèmes pour la santé.

D’un point de vue réglementaire, deux indicateurs sont utilisés pour rendre compte de la sécurité des consommateurs.

Il y a tout d’abord la dose journalière admissible (DJA), c’est-à-dire la consommation quotidienne possible d’une substance xénobiotique au cours d’une vie entière sans risque connu pour la santé. Elle est fixée avec une marge de sécurité très importante (facteur de 100 ou 1000) par rapport à la dose sans effet.

Il y a ensuite la limite maximale de résidus (LMR), déterminée de façon à ce que la quantité de résidus d’un pesticide ingérée par une population donnée ne dépasse pas la DJA ; elle est calculée dans un produit agricole de manière à ce qu’un apport journalier maximum théorique des résidus provenant d’un pesticide donné soit inférieur à sa DJA. Comme la LMR dépend des habitudes alimentaires d’un consommateur moyen, elle varie selon les pays et selon les produits. Il y a une LMR pour chaque pesticide et pour chaque production végétale.

La LMR est critiquée pour les pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens car pour ceux-ci, il n’y a plus de proportionnalité des effets induits avec la dose. Cette catégorie de pesticide est notamment soupçonnés d’être responsables d’une recrudescence des cas d’infertilité, et d’être un facteur de risque pour plusieurs maladies chroniques non transmissibles.

À lire aussi :

Les perturbateurs endocriniens, une menace pour notre intelligence

En outre, il a été montré expérimentalement des effets cocktails entre certains pesticides ; or ces effets ne sont jamais pris en compte pour leur évaluation. Enfin, l’impact possible d’une ingestion de très faibles quantités tout au long d’une vie sur la diversité et le fonctionnement de notre microbiote intestinal, n’est pas considéré alors que de tels effets ont été montrés expérimentalement.

Accumulation, résistance

Les mêmes différences de perception sont observées quant aux effets sur la biodiversité.

Si les pesticides sont toxiques pour les organismes qu’ils ciblent, leur effet manque parfois de spécificité et peut donc impacter aussi d’autres composantes de la biodiversité comme les ennemis naturels des ravageurs des cultures, les bactéries, champignons, oiseaux, mammifères, amphibiens, et poissons.

Les insecticides et les herbicides à large spectre affectent aussi directement et indirectement la faune via la disparition des habitats et la contamination des sources de nourriture. Les pesticides qui tendent à s’accumuler dans la chaîne alimentaire posent également un risque à long terme pour les prédateurs, affaiblissant le potentiel de régulations naturelles. Ceci fragilise la gestion des ravageurs et accroît la dépendance future aux pesticides.

À lire aussi :

Ce que notre rapport aux insectes dit de notre rapport à la nature

En outre, à l’usage, des résistances aux phytos peuvent apparaître chez les organismes cibles (insectes, micro-organismes ou plantes indésirables), rendant leur usage inopérant.

Trois voies pour évoluer

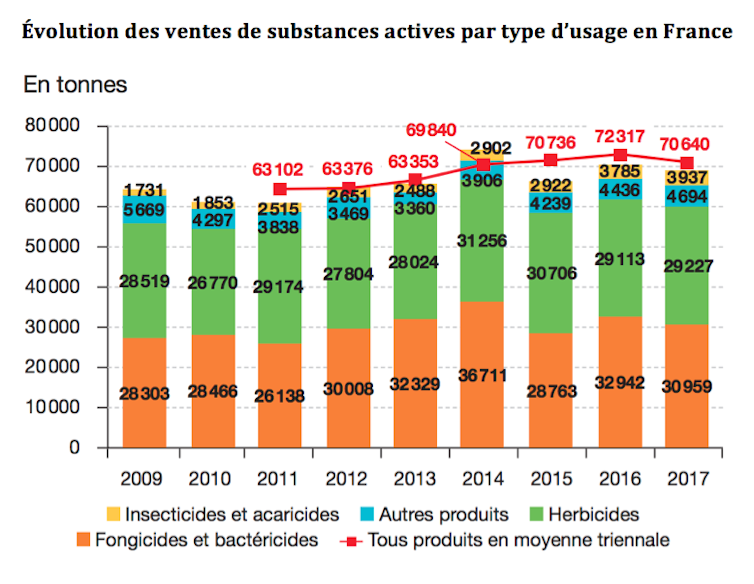

Dans ces débats complexes, il semble important de tenir compte de la perte de confiance des citoyens envers les sphères politiques et agricoles : malgré des initiatives publiques dédiées à la réduction forte des phytos (plans Ecophyto 1, 2 et 2+), les dernières statistiques montrent un accroissement de leur usage en dix ans.

BNV-D, données sur les ventes au code commune Insee des distributeurs, extraites le 13 novembre 2018. Traitements : SDES, 2019

Enfin, une bataille sémantique brouille le débat : quand certains parlent de « pesticides », d’autres parlent de produits « phytopharmaceutiques » ou produits « phytosanitaires ». Dans la première acception, il est implicite que les produits tuent le vivant, et qu’ils ne sont pas non plus sans danger pour la santé des animaux et des hommes. Dans la seconde, leur utilisation est légitimée au même titre que l’usage des médicaments l’est pour les humains.

Malgré ces différences de perception et de terminologie, il y a un objectif largement partagé de réduire les usages comme les impacts ; cependant trois voies de progrès coexistent. Les deux premières ne remettent pas ou peu en cause les pratiques existantes et considèrent que les plantes sont forcément vulnérables aux bioagresseurs, contrairement à la troisième qui va s’intéresser à leur environnement pour réduire leur vulnérabilité.

Faire mieux…sans viser à changer le système

Les leviers les plus promus par les politiques publiques ne remettent jamais frontalement en cause la structure des systèmes agricoles intensifs et simplifiés (rotations courtes, travail du sol fréquent, absence ou insuffisance d’infrastructures agroécologiques) qui dominent aujourd’hui en France.

Les phytos sont encore utilisés suivant des pratiques d’assurance quasi systématique (traitement des semences indépendamment des besoins réels de protection, par exemple). Au-delà du choix de variétés résistantes, les mesures préventives visant à renforcer la santé des plantes ne sont que très peu mobilisées. Ce système s’appuie implicitement sur l’efficacité des seules solutions curatives que les phytos incarnent.

Deux grandes stratégies de réduction des pesticides chimiques sont à l’œuvre dans ces systèmes simplifiés. La première réside dans l’augmentation de l’efficience des traitements via l’optimisation des apports dans le temps et l’espace grâce aux technologies de l’agriculture de précision. La deuxième est basée sur l’utilisation de substituts organiques ou biologiques aux produits de synthèse (phéromones sexuelles de synthèse pour piéger des insectes, microhyménoptères parasites de nombreux ravageurs, biopesticides). L’innocuité de ces biopesticides reste à démontrer et l’utilisation d’organismes vivants pose le problème de la pérennité de la solution et des possibles effets de diffusions incontrôlées.

Ces deux stratégies permettent effectivement de réduire l’utilisation des pesticides de synthèse, mais elles correspondent à des formes d’agriculture où les pesticides gardent leur fonction de « parapluie » de protection. Dans cette approche, il faut protéger les plantes dont la vulnérabilité est élevée du fait des modes de culture intensifs que l’on ne cherche pas à remettre en question. Cette approche est prônée par ceux qui défendent la possibilité de maintenir une forte capacité d’exportation de denrées agricoles et soulignent le besoin de nourrir une population mondiale croissante par ce seul moyen.

Pour des systèmes agricoles moins vulnérables

Les recherches récentes convergent pour souligner qu’il ne sera possible de diminuer drastiquement les pesticides pour un usage en dernier recours, que si on combine un ensemble de leviers, chacun n’ayant qu’un effet partiel, mais visant, conjointement à renforcer la régulation naturelle des bioagresseurs. Détaillons les trois principaux axes.

Premier axe, une diversité de plantes à l’échelle de la parcelle : succession de cultures et d’intercultures pour réprimer certains bioagresseurs, mélange d’espèces et de variétés résistantes ou tolérantes pour réduire l’amplitude des dégâts, espèces différentes en bordure de parcelle pour favoriser certains ennemis naturels et/ou mieux contrôler certains bioagresseurs. Toutefois, cet axe complexifie la récolte et peut induire le besoin de trier la collecte.

À lire aussi :

Pour en finir avec les pesticides, il faut aussi des agriculteurs dans les champs

Second axe, un sol en bonne santé : les apports organiques et un travail du sol, limité ou nul, réduisent l’oxydation du sol et favorisent son activité biologique (microorganismes, faune), rendant les plantes moins vulnérables aux bioagresseurs souterrains et aériens. Cela favorise les mycorhizes, champignons filamenteux vivant en symbiose avec la plupart des plantes, qui améliorent l’acquisition de ressources rares (phosphore, eau…) et renforcent la résistance des plantes aux stress biotiques et abiotiques (sécheresse, froid…). Leur développement nécessite cependant une non-perturbation mécanique du sol et des apports modérés de fertilisants, incompatibles avec la « quête des derniers quintaux ».

Troisième axe, une surface réduite pour chaque parcelle combinée à la présence d’infrastructures écologiques (haies, prairies, lisières…) alentour favorisent l’abondance et la diversité les ennemis naturels des bioagresseurs. Cet axe bute toutefois actuellement sur la standardisation et la productivité réalisées à l’aide d’équipements de grand gabarit.

La combinaison de ces trois familles de leviers aboutit à des agro-écosystèmes sièges de nombreuses régulations biologiques dans et au-dessus du sol, porteurs de cultures moins sensibles, et donc plus résilientes. Dans ces conditions, une parcelle peut jouer le rôle d’habitat pour une partie du cycle des espèces auxiliaires (source de nourriture et lieu de ponte) et ainsi être peu voire pas traitée.

Cette stratégie amène aussi à raisonner de manière plus systémique, par exemple en choisissant les couverts intermédiaires en fonction de leur facilité de destruction sans recours à la chimie et pas seulement pour leur facilité d’implantation. Ces régulations peuvent mettre du temps à s’instaurer et vont nécessiter des travaux pour savoir comment en fiabiliser et renforcer les effets.

Ces leviers présentent l’immense mérite de fournir d’autres services à l’agriculture (pollinisation, meilleure efficience de l’eau, fertilité des sols…) ainsi qu’à la société et la planète : régulation du climat par séquestration du carbone, préservation de la biodiversité.

Pour autant, ce ne sont pas les leviers les plus promus par les politiques publiques ni les plus rencontrés dans les exploitations agricoles, car, mal maitrisés, ils peuvent entrer en conflit avec la simplicité et la rentabilité de court terme des exploitations. De fait, ils n’apportent actuellement pas la reconnaissance financière qui justifierait de systématiser leur intégration dans l’évaluation des performances des exploitations.

Une nouvelle approche autour du bien commun

Pour n’utiliser les phytos qu’en dernier recours, comme des médicaments, la conception de la santé des plantes devra se baser sur la résilience des écosystèmes vis-à-vis des bioagressions, via le développement de la biodiversité fonctionnelle bénéfique. Cela devrait être un des tout premiers critères pour juger de la performance des systèmes mis en place.

Cela ne pourra pas se faire sans mobiliser les acteurs en amont (diversification de l’offre en semences) et en aval (collecte, tri, stockage et transformation des produits), d’où de moindres économies d’échelle, mais autant de pistes pour des économies de gamme.

Cela nécessite également des coordinations entre agriculteurs et acteurs locaux pour diversifier les cultures au sein d’un territoire et gérer les infrastructures agroécologiques. Choisir cette famille de leviers ne relève donc pas du seul libre arbitre de l’agriculteur, mais bien d’une gestion collective du bien commun que constitue cette biodiversité fonctionnelle et les habitats qui la favorisent à l’échelle d’un territoire.

À lire aussi :

La science des pesticides doit être indépendante, plaide un chercheur

L’instauration de pratiques basées sur la biodiversité utile devra être contextualisée en fonction des caractéristiques de sol, de climat et d’histoire culturale de la parcelle. Il y a donc beaucoup moins de « recettes » que pour les voies de protection des cultures basées sur l’amélioration de l’efficience des intrants (chimiques) ou sur leur substitution.

Il faut donc que les marchés évoluent pour proposer des solutions portant à la fois une forme d’universalité et d’adaptation aisée aux situations locales. Cela suppose aussi de fournir un conseil moins normatif aux agriculteurs et le développement de nouveaux dispositifs pour capitaliser et partager les connaissances.

Enfin, si l’on vise le développement de systèmes agricoles moins vulnérables via la gestion d’un bien commun, il sera judicieux que les nouvelles pratiques soient reconnues par un label rémunérateur ou que les services environnementaux rendus à la société soient rémunérés. Cela n’entraînera pas nécessairement de surcoût, car la société paye déjà pour ces services via la dépollution de l’eau ou la prise en charge des dépenses de santé. La moindre productivité actuelle des exploitations qui s’essayent à l’agroécologie peut être soutenue par une demande locale (avantage apporté par une garantie de débouché), une reconnaissance via une labellisation des produits mais aussi des exploitations.

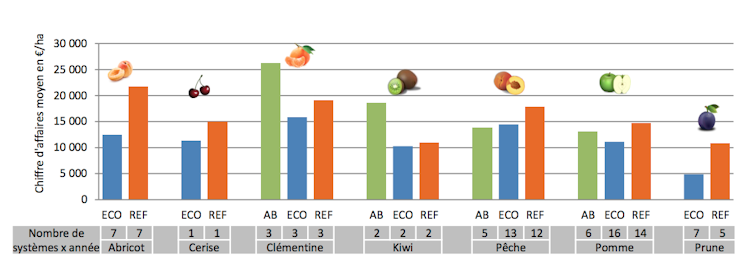

Tant qu’une partie des pesticides restent autorisée, les progrès sur les approches alternatives à la chimie restent timorés. Par ailleurs, on voit mal comment les produits issus d’une agriculture agroécologique pourraient se distinguer de ces mêmes produits issus de l’agriculture conventionnelle si tous finissent dans un même silo ou une même cuve masquant la distinction. Le consentement à payer pour, par exemple, une agriculture « zéro pesticides » ne peut se déployer qu’avec une traçabilité marquée. En effet, pour les fruits par exemple, les systèmes réduisant les pesticides ont généralement un chiffre d’affaires par hectare moins bon qu’en système conventionnel et qu’en agriculture biologique (AB), comme le souligne la figure suivante.

Ecophytopic

Cela pose la question de la possible coexistence de trois formes d’agricultures conventionnelle, agroécologique et biologique. Soit les pratiques agroécologiques deviennent les standards du conventionnel (renforcé par une règlementation très ferme sur les pesticides), soit le différentiel entre conduite agroécologique et AB n’est pas suffisant et mène à leur fusion.![]()

Michel Duru, Directeur de recherche, UMR AGIR (Agroécologie, innovations et territoires), Inrae; Jean-Pierre Sarthou, Professeur INP-ENSAT en agronomie et agroécologie, Inrae; Olivier Therond, Ingénieur de recherche, agronome du territoire, Inrae et Xavier Reboud, Chercheur en agroécologie, Inrae

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

5 commentaires

Ecrire un commentaire

Mona

L’entreprise Novamont produit un très bon alternatif au glyphosate à partir du chardon. Dommage que vous n’en parliez pas 🙁

Laure

Les acteurs sont-ils prêts à changer de système ? et les consommateurs ? sont-ils prêts à payer le coût supplémentaire d’un système qui nécessiterait plus de main d’oeuvre, donc un coût plus élevé ? C’est bien joli de tout faire reposer sur les agriculteurs, mais il faudrait que tout le monde accepte de jouer le jeu….

Francis

Le premier acteur qui devait se remettre en cause était l’INRA . C’est chose faite grâce au renouvellement des générations chez les ingénieurs et elle est devenue l’INRAE. Ce sont les anciens mandarins qui s’opposaient le plus à l’évolution de l’agronomie officielle. L’enseignement agricole formate l’esprit des agriculteurs depuis deux siècles selon la science officielle du moment. Il ne faut donc pas s’étonner que l’évolution soit lente d’autant plus que celle-ci se heurte aux intérêts du complexe coopérativo-industriel. C’est le principe qui dit que « ce qui n’a pas été inventé chez moi est forcément mauvais » qui s’appliquait par jalousie parce que les innovateurs, les prophètes, les francs-tireurs, paysans ou chercheurs étaient des dissidents.

Pour être honnête, il faut dire aussi que c’est la banalisation du glyphosate qui a permis de franchir un grand pas vers les TCS et la culture sans labour donc de découvrir l’intérêt de la biologie des sols qui était jusque là ignorée par la science officielle.

SP

Bonjour, la photo d’illustration est trompeuse et suggestive. Vous croyez vraiment que c’est avec cette méthode que les produits phytosanitaires sont appliqués en France ou en Europe???

Pour le reste, et bien c’est quand m^me le consommateur qui commande. La grande majorité cherche à se nourrir à moindre coût, donc la production est à moindre coût aussi. Pas sûr que les gens soient capables de tous se nourrir en bio…

Michel CERF

En France et en Europe les produits toxiques sont en effet répandus par des moyens beaucoup plus modernes et rapides , ce qui assure une pollution dévastatrice pour la nature et notre santé . Les consommateurs ont leur part de responsabilité mais la plupart d’entre eux pourrait se nourrir bio plutôt que de changer régulièrement leur voiture et leur portable .