Les émissions cumulées du football et du rugby sont évaluées à 2,2 millions de tonnes de CO2 par an, selon une étude du Shift Project dévoilée le 13 février 2025. Dans un rapport intitulé « Décarbonons le Sport – Un premier applicatif au football et au rugby », le think-tank présidé par Jean-Marc Jancovici a travaillé sur l’impact climatique de ces deux sports au niveau national, qu’il s’agisse du sport professionnel ou du sport amateur. L’étude financée grâce au soutien de la Maif a pris deux ans. Ses auteurs ont eu accès à des données des fédérations et des ligues comme le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à un entrainement ou à un match, le nombre de burgers vendus lors d’une rencontre ou encore la consommation d’énergie des infrastructures sportives. Toutes « ces données physiques nous permettent de calculer le bilan carbone du foot et du rugby », explique Justine Birot, co-autrice du rapport du Shift Project.

Pourquoi et comment décarboner le sport ?

Il ressort que les émissions des deux sports collectifs les plus pratiqués en France (2,2 millions de licenciés au total) émettent autant de gaz à effet de serre qu’une ville de la taille de Lille ou de Rennes. Le sport n’échappe donc pas à l’impératif de faire sa transition pour être plus durable. Alan Lemoine, co-auteur du rapport, insiste sur le fait qu’il est envisageable de décarboner ces activités afin de « préserver ce qu’on aime dans le sport, la santé et la convivialité. » Cette transition du sport dépend en partie d’autres secteurs de la société, comme les transports, les choix de production et l’énergie. Selon le Shift Project : « il est possible de diviser par cinq l’empreinte carbone du football et du rugby en 25 ans, alignant ainsi ces sports avec les objectifs de l’Accord de Paris. Surtout, 90 % des réductions peuvent être obtenues en préservant le mode d’organisation actuel du football et du rugby. »

Le football a un impact climatique plus important que le rugby

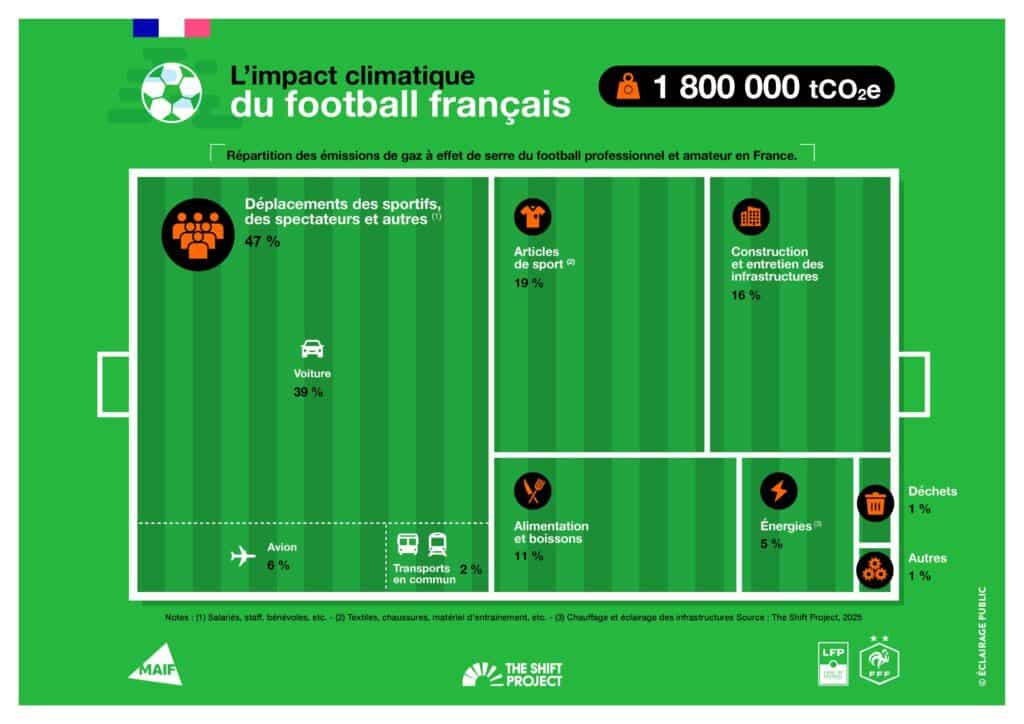

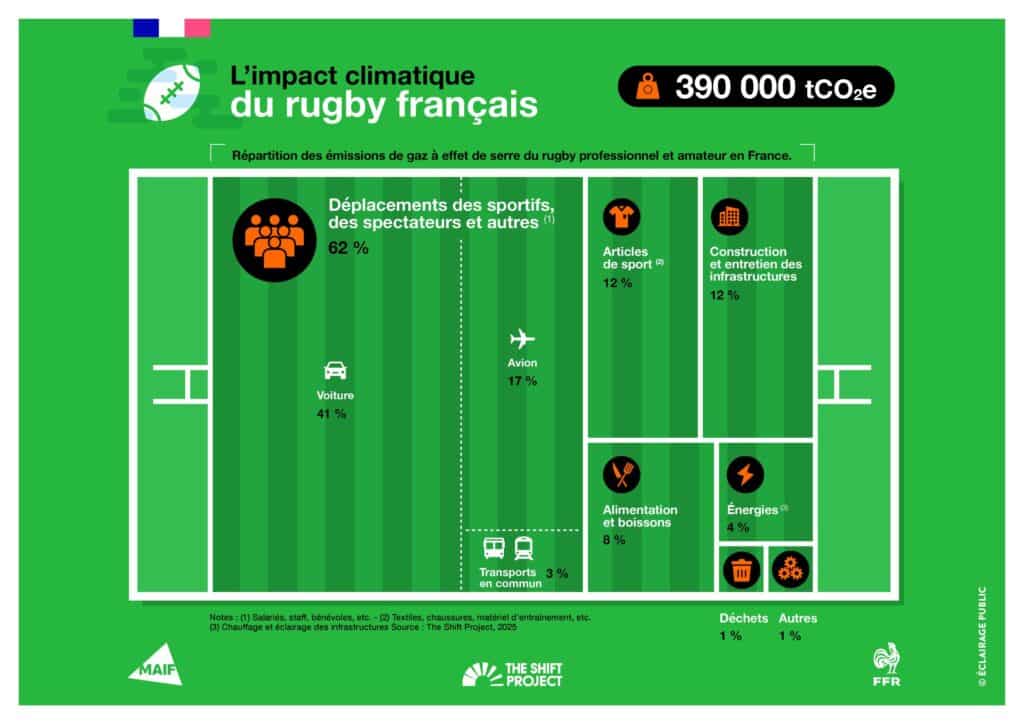

Près de 80 % des émissions du sport en France proviennent du sport amateur car « la masse des pratiquants fait la masse de l’empreinte », souligne Alan Lemoine. Le constat est confirmé par le fait que le football, avec 2 millions de licenciés, est responsable de 62 % des émissions mesurées dans le bilan carbone, contre 38 % pour le rugby qui compte 10 fois moins de pratiquants. De plus, il y a moins de matchs en rugby qu’en football. En revanche, pris individuellement, un joueur professionnel de football émet 25 à 30 fois plus qu’un pratiquant amateur, notamment en raison des déplacements sur de longue distance en car ou en avion.

Les déplacements, première source d’émissions du sport tant amateur que pro

La moitié des émissions provient des déplacements des sportifs ou des spectateurs. Ce qui, selon Justine Birot, témoigne « d’une extrême dépendance du sport aux énergies fossiles ». Dans le sport amateur, 75 % des trajets se font en voiture tandis que l’utilisation de l’avion fait grimper la note climatique du côté des sportifs professionnels ou des spectateurs de grandes rencontres. Le second poste d’émission comprend la construction, l’entretien et l’utilisation des infrastructures (21 %). Vient ensuite la fabrication des articles de sport (18 %). Ce qui est, selon Justine Birot, « une donnée assez étonnante mais structurante pour le secteur ». La France achète 5 millions de ballons par an. Enfin, l’alimentation et boissons proposée lors des matchs (10 %) et les déchets (1 %) terminent cette liste des facteurs d’émission.

Des pistes pour réduire l’impact du sport sur le climat

Le rapport du Shift propose également des pistes pour aider le sport à s’inscrire dans les objectifs français de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces dernières doivent être divisées par 6 d’ici 2050. Le sport est à la fois responsable d’une partie des émissions de gaz à effet de serre et victime des effets du réchauffement, qui rendent sa pratique plus difficile voire impossible, avec des fortes chaleurs ou la disparition de la neige pour les sports d’hiver. Le rapport ne questionne pas les flux financiers et les liens entre le sport et certains secteurs polluants car il se focalise sur les données physiques, mais le sujet a déjà été abordé par d’autres associations qui dénoncent notamment le sponsoring des pétroliers, de l’aviation et de l’automobile. De même, il est utile de rappeler que le sport, ou du moins la pratique d’exercice physique régulier, peut aider à adopter des modes de vie plus durable grâce notamment aux mobilités actives.

Le rapport présente « des conclusions intéressantes pour d’autres sports avec des méthodologies et des conclusions qui peuvent se décliner », relève Jean-Noël Geist du Shift Project. Les préconisations pour décarboner le sport accompagnent et rejoignent celles pour le reste de la société : à savoir revoir la mobilité, miser sur l’efficacité énergétique, l’isolation et la sobriété dans les infrastructures. Par exemple, en incorporant du bois à son stade, la ville de Nice a diminué de 10 % les émissions liées à la construction de l’enceinte par rapport au tout béton. Des initiatives sont en cours. Alan Lemoine cite en exemple le fait de coupler la vente d’un billet pour un match avec un titre de transport en commun pour se rendre au stade ou le système Licence Club qui accorde des réductions sur les trajets pour les supporters. Le report modal se révèle donc un levier puissant à développer. Végétaliser la nourriture proposée dans les stades et allonger la durée de vie des équipements sportifs, grâce à la réparation, figurent parmi les pistes pour rendre durable le sport.

Il serait possible de réduire l’impact environnemental du sport sans changer fondamentalement son organisation. Sauf, en ce qui concerne les rencontres internationales. Quelques matchs représentent une grande par du bilan carbone du sport professionnel. Les matchs internationaux comptent pour environ 6 % des rencontres professionnelles dans le foot ou le rugby, mais elles représentent 60 % des émissions. En raison de l’avion, « sur les matchs internationaux, 2 % des spectateurs internationaux vont faire 90 % de l’empreinte », explique Justine Birot. Selon Alan Lemoine, c’est à ce niveau-là qu’il faut « réfléchir à revoir l’organisation des événements », bien que ce soit une piste de travail qui va à l’encontre de la tendance qui voit l’intensité, le nombre et la fréquence des matchs augmenter. Il propose de « modérer et rapprocher les compétitions internationales ». Il suggère ainsi de « structurer les compétitions par zone géographique sur le modèle de la NBA », avec des playoffs qui limitent les longs déplacements. Par exemple, grâce à un système de rencontres d’abord locales puis plus éloignées pour les équipes qualifiées aux phases suivantes. Cela, selon lui, irait aussi dans le sens des athlètes professionnels qui sont de plus en plus nombreux à se dire réticents à de longs trajets à la fois pénibles et fatigants, ce qui peut affecter leurs performances.

Cet article vous a plu ? Il a été rédigé par un de nos rédacteurs, soutenez-nous en faisant un don ou en le relayant.

L’écologie vous intéresse ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire.

Pour aller plus loin

Le rapport « Décarbonons le Sport – Un premier applicatif au football et au rugby » du Shift Project

Decarbonons-le-Rugby-Synthese.pdf

Decarbonons-le-Football-Synthese.pdf

À lire aussi sur GoodPlanet Mag’

L’avenir du sport face au changement climatique

Athlètes de la nature : l’incroyable talent sportif du phoque

Régis Mangeot, sportif de haut niveau et végétalien

Un guide pour préserver dans le même temps sa santé et la planète

Le retard de la France sur les déplacements à vélo nuit au climat et à la santé

Ecrire un commentaire